কতটা কার্যকর হবে মানবাধিকার কমিশন খসড়া অধ্যাদেশ ২০২৫

- সংবাদ প্রকাশের তারিখ : Oct 11, 2025 ইং

- ৭৮১ বার

এহসান এ সিদ্দিক: ২০২৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর অন্তর্বর্তী সরকার ‘জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০২৫’-এর খসড়া প্রকাশ করেছে। নতুন এ অধ্যাদেশ কার্যকর হলে তা দীর্ঘদিন ধরে কমিশনের কাঠামোগত দুর্বলতা ও নির্বাহী নিয়ন্ত্রণে সমালোচিত হয়ে আসা ২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনের জায়গায় প্রতিস্থাপিত হবে। নতুন খসড়ায় কমিশনের স্বাধীনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে যে সংস্কারগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তার মধ্যে রয়েছে, চেয়ারপারসন ও কমিশনারদের নিয়োগে অধিকতর স্বচ্ছ ও স্বাধীন কাঠামো, মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিবর্গের ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান এবং সরকারি কর্মচারীদের হাজিরা নিশ্চিত করতে কমিশনের কার্যকর তলব ও বাধ্যতামূলক উপস্থিতির ক্ষমতা। এ প্রস্তাবিত সংস্কারগুলোর লক্ষ্য হলো কমিশনকে এমন একটি কাঠামো প্রদান করা, যার মাধ্যমে কমিশন কেবল মানবাধিকার লঙ্ঘনের অনুসন্ধান নয়, বরং কার্যকর জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায়ও সক্ষম হয়।

এ প্রবন্ধে আমরা বিশ্লেষণ করব, প্রস্তাবিত অধ্যাদেশটি একটি কার্যকর ও স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠায় কতটা সক্ষম এবং তা সাধারণ নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারটি হলো- মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপারসন ও কমিশনারদের নিয়োগ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা। ২০০৯ সালের বর্তমান আইনের অধীনে এ নিয়োগপ্রক্রিয়া কার্যত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। চলমান আইনের অধীনে মানবাধিকার কমিশনের নিয়োগে সুপারিশ প্রদানকারী নির্বাচন কমিটির সভাপতিত্ব করেন জাতীয় সংসদের স্পিকার, কমিটির অন্য সদস্য হলেন আইনমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইন কমিশনের চেয়ারম্যান, মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সরকারি ও বিরোধী দল থেকে একজন করে, মোট দু’জন সংসদ সদস্য। যেহেতু এ নির্বাচনী পর্ষদে স্পিকার, আইন ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সরকারদলীয় সংসদ সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকেন, সেহেতু, সরকারপক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত হয়ে যায়, যা কার্যত কমিশনের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার সম্ভাবনা সঙ্কুচিত করে তোলে।

২০২৫ সালের প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে একটি নতুন বাছাই কমিটির ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। এ নতুন কমিটির নেতৃত্বে থাকবেন আপিল বিভাগের একজন বিচারক, যিনি প্রধান বিচারপতি মনোনীত। অন্য সদস্যদের মধ্যে থাকবেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মনোনীত একজন নারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রপতির মনোনীত একজন মানবাধিকার কর্মী বা নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি (অথবা তার মনোনীত কোনো সাংবাদিক), নৃগোষ্ঠী বা অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর একজন প্রতিনিধি এবং সরকারি দল ও বিরোধী দল থেকে একজন করে মোট দু’জন সংসদসদস্য। বিচার বিভাগ, শিক্ষাঙ্গন, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে এ নতুন কাঠামোতে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি আরো স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক ও স্বাধীন হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এ ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো, মানবাধিকার কমিশনকে সরকার-নিয়ন্ত্রিত কোনো সংস্থা হিসেবে নয়; বরং একটি প্রকৃত স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা, যা নাগরিকের অধিকার রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।

নতুন আইনটি আদৌ ভবিষ্যতের কর্তৃত্ববাদী সরকারের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ রোধে সক্ষম কি না, তা অনুধাবনে একটি কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে, খসড়া অধ্যাদেশটি যদি সদ্যবিদায় নেয়া আওয়ামী লীগ সরকারের সময় কার্যকর থাকত, তাহলে তার বাস্তব প্রয়োগ কেমন হতো তা কল্পনা করা। তাত্তি¡কভাবে দেখলে, প্রধান বিচারপতির মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারককে নির্বাচন কমিটির সভাপতি হিসেবে রাখার মাধ্যমে খসড়াটি কমিশনের স্বাধীনতা উৎসাহিত করে বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যদি প্রধান বিচারপতি নিজেই স্বাধীন না থাকেন, তবে এ কাঠামো কিভাবে নিরপেক্ষ থাকবে?

আওয়ামী লীগ আমলে প্রধান বিচারপতিদের নিয়োগ ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে সমালোচিত হয়েছিল। শাহ আবু নাঈম মমিনুর রহমান, আবদুল মতিন, আব্দুল ওয়াহহাব মিঞা এবং এম ইমান আলীর মতো সততা বা নিরপেক্ষতায় সর্বজনবিদিত বিচারক সবাই উপেক্ষিত হয়েছিলেন। সেই সাথে বিচার বিভাগের শীর্ষ পদে পদোন্নতি পাওয়া থেকে বিরত রাখা হয়েছিল; বরং সরকার সেই সব বিচারপতিকে অগ্রাধিকার দিত যাদের রাজনৈতিকভাবে বিশ্বস্ত মনে করত। সবচেয়ে বিতর্কিত উদাহরণগুলোর একটি ছিলেন প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক, যিনি উন্মুক্ত আদালতে রায় ঘোষণার পর তা বদলে দেয়ার অভিযোগে বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন। অধিকন্তু সেই সময়ে একাধিক প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে ‘বিচারিক হত্যাকাণ্ডে’ সহযোগিতার অভিযোগ রয়েছে; কারণ তারা আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) আইন, ১৯৭৩-এর আওতায় প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল করেছিলেন। প্রবলভাবে বিশ্বাস করা হয়, এ সিদ্ধান্তগুলো সরাসরি রাজনৈতিক চাপে নেয়া হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে, নির্বাচন কমিটির প্রধান হিসেবে কেবল প্রধান বিচারপতির একজন মনোনীত সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়ে যায় না। যদি প্রধান বিচারপতি নিজেই রাজনৈতিকভাবে নিযুক্ত হন, তবে নির্বাচন কমিটি তখনো দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করতে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে।

আরেকটি উদ্বেগের বিষয় হলো- প্রস্তাবিত বাছাই কমিটির অন্য সদস্যদের নির্বাচন প্রক্রিয়া। উদাহরণস্বরূপ, কমিটির নারী অধ্যাপককে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) দ্বারা মনোনীত হতে হবে। কিন্তু ইউজিসির চেয়ারম্যান ও পূর্ণকালীন সদস্যরা নিজেরা সরকারের নিয়োগপ্রাপ্ত। এর অর্থ, বাস্তবে ক্ষমতাসীন দল এখানেও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে, কারা মনোনীত হবেন, তা অনেকটা সরকারের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল থাকবে। ফলস্বরূপ, এটি খুব সম্ভব যে, নির্বাচিত অধ্যাপক এমন কেউ হবেন; যিনি সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল অথবা অন্তত তার পছন্দের বিষয়ে আপত্তি জানাতে রাজি হবেন না।

ঠিক একই ধরনের সমস্যা আসে মানবাধিকার কর্মী বা সুশীলসমাজের প্রতিনিধি এবং জাতিগত বা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধির ক্ষেত্রেও। প্রস্তাবিত খসড়া অনুযায়ী, এ দু’জন সদস্যকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায়, রাষ্ট্রপতি ঐতিহ্যগতভাবে ক্ষমতাসীন দলের ইচ্ছানুসারে কাজ করে থাকেন। রাষ্ট্রপতিরা সাধারণত ক্ষমতাসীন দলের প্রাক্তন রাজনীতিবিদ বা অনুগত হন এবং তাদের সিদ্ধান্ত সবসময় সরকারের পছন্দের প্রতিফলন ঘটায়। ফলে রাষ্ট্রপতির হাতে এ মনোনয়ন ক্ষমতা অর্পণ করলে প্রকৃত স্বাধীনতা নিশ্চিত হয় না। বাস্তবে এই ‘স্বাধীন’ সদস্যরাও এমনভাবে বাছাই হতে পারেন, যাতে তারা সরকারের প্রতি অনুগত বা অন্তত বিরুদ্ধাচরণে অনিচ্ছুক থাকেন।

শেষত, নির্বাচন কমিটিতে একজন বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা ন্যায়বিচারের রক্ষাকবচ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এটি অত্যন্ত সামান্য সুরক্ষা দেয়। সাত সদস্যের মধ্যে বিরোধী দলের এমপির কণ্ঠস্বর থাকবে মাত্র একটি। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাস দেখিয়েছে, কেন এ ব্যবস্থা এত দুর্বল। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় সংসদীয় বিরোধী দল হিসেবে ছিল জাতীয় পার্টি, যা বাস্তবে শাসক দলের ঘনিষ্ঠ মিত্রে পরিণত হয়েছিল। সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকায় দলটি কার্যত তার স্বাধীনতা হারায় এবং সংসদে বিরোধী দলের উপস্থিতি তখন নিছক আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়।

বিগত ১৫ বছরে, একটি সত্যিকারের স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন নিয়োগে সরকারের ক্ষমতার ওপর জনগণ আস্থা হারিয়েছে। সত্য বলতে, বাংলাদেশের কোনো রাজনৈতিক প্রশাসন এমন একটি কমিশন গঠনে খুব বেশি আগ্রহ দেখায়নি, যা স্বাধীনভাবে সরকারের কর্মকাণ্ড খতিয়ে দেখতে পারে। এ কারণে কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে ছেড়ে দেয়া যায় না। জনগণের বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করতে হলে প্রয়োজন আরো মৌলিক ও গণতান্ত্রিক উদ্যোগের। এ প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে, যাদের অধিকার রক্ষা কমিশনের মূল লক্ষ্য। উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলো, যেখানে স্টেট অ্যাটর্নি জেনারেলের মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচন হয়। তেমনি যদি বাংলাদেশেও মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার প্রবর্তন করা যায়, তবে কমিশনটি প্রকৃত অর্থে সরকারের কাছে নয়, বরং জনগণের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে উঠবে।

তদুপরি, খসড়া অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, যদি কোনো সরকারি কর্মচারী মানবাধিকার কমিশনের তলব অগ্রাহ্য করেন, তবে তা তার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে (এসিআর) নেতিবাচক মন্তব্য হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হবে। কিন্তু খসড়ায় প্রশ্নটির কোনো সমাধান দেয়া হয়নি যে, যদি সংশ্লিষ্ট কর্মচারী বা তার মন্ত্রণালয় এ নেতিবাচক মন্তব্যটি যুক্ত করতে অস্বীকার করে, তখন কী হবে। বাস্তবে এমন ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ সাধারণত যে মন্ত্রণালয় বা দফতরের অধীনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ ওঠে, তারা সচরাচর তাদের নিজস্ব কর্মীর এমন সাক্ষ্য দিতে উৎসাহিত করবে না, যা তাদের দফতরের দায় প্রকাশ করে ফেলে। এ ঝুঁকি এড়াতে আইনে একটি সুস্পষ্ট ও স্বয়ংক্রিয় বিধান থাকা জরুরি, যাতে কমিশনের কোনো তলব বা নির্দেশ অমান্য করা মাত্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষা ছাড়া তা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর চাকরির রেকর্ডে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ‘অসদাচরণ’ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ধারণা একেবারে অভিনব নয়। বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের কিছু বেঞ্চ ইতঃপূর্বে আদালত অবমাননার মামলাগুলোতে অনুরূপ নীতি প্রয়োগ করেছেন, যেখানে আদালতের রায় অনুযায়ী কোনো সরকারি কর্মচারীকে অবমাননার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করলে, তা তার সার্ভিস রেকর্ডের অংশ হিসেবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণ্য হয়।

সার্বিক বিচারে বলা যায়, যদিও খসড়া অধ্যাদেশটি বিদ্যমান আইনের তুলনায় একটি অগ্রসর পদক্ষেপ, তবু এটি মানবাধিকার কমিশনের প্রকৃত স্বাধীনতা নিশ্চিত করায় যথেষ্ট নয়। প্রতীয়মান হচ্ছে, খসড়ার প্রণেতারা অতীতের স্বৈরাচারী সরকারের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেননি! রাজনৈতিক প্রভাবের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সুরক্ষার ব্যবস্থা না থাকলে, কমিশন আবারো জনগণের অধিকারের সত্যিকারের রক্ষক না হয়ে ক্ষমতাসীনদের হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে।

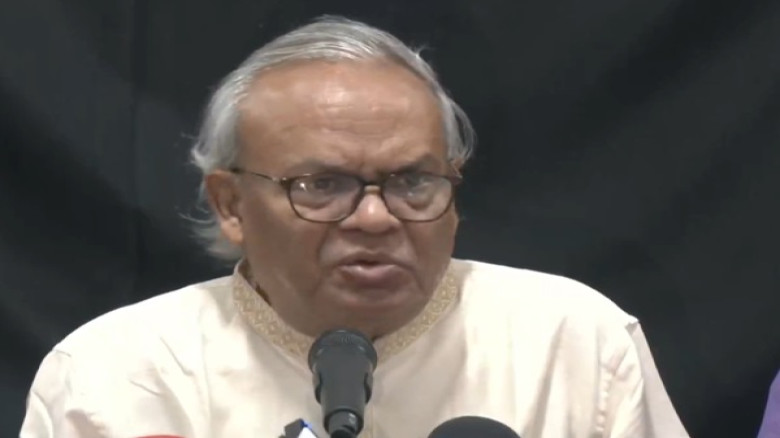

লেখক : বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী এবং হেগের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের নিবন্ধিত কৌঁসুলি